Zahn-Implantate aus Titan – Was Sie darüber wissen sollten

Titan gilt in der Schulmedizin gemeinhin als der verträglichste Werkstoff, weil bisher kaum eine Allergie darauf nachgewiesen wurde. Aus diesem Grund werden in der Gelenks- und Ersatz-Chirurgie heute überwiegend Ersatzteile aus diesem Leichtmetall verwendet.

Auch in der Zahnmedizin werden seit vielen Jahren zum Ersatz von verloren gegangenen Zähnen Implantate aus Titan verwendet. Sie sind in der Regel unkompliziert zu setzen und bleiben im Kieferknochen stabil und sehr dauerhaft verankert, so dass darauf ein stabiler, festsitzender Zahnersatz geplant werden kann.

Einzelne Patienten klagen jedoch nach dem Einbringen von Titan-Implantaten über allgemeines Unwohlsein und berichten über sehr unterschiedliche gesundheitliche Probleme. Da Titan aber gemeinhin als sehr verträglicher Werkstoff gilt, werden die vorgebrachten Symptome nach dem Einbringen von Titan in der Regel nicht mit dem Implantat in Zusammenhang gebracht. Diese Meinung scheint aber etwas voreilig zu sein.

Im schulmedizinischen Sinn gilt ein Werkstoff als unverträglich, wenn eine Allergie darauf nachgewiesen wird – und Allergien auf Titan wurden bisher kaum beschrieben. Außer Acht wird dabei gelassen, dass es neben einer Allergie auch andere Formen von Unverträglichkeiten oder Folgen davon gibt (Abb. 1), so dass wir korrekter von verschiedenen, nämlich immunologisch (orange) und toxikologisch (blau) bedingten, Unverträglichkeiten sprechen sollten. Eine Allergie ist dabei nur eine von mehreren Formen einer Unverträglichkeit.

Ganzheitlich-biologisch unterscheiden wir in der Titan-Implantologie prinzipiell drei verschiedene Arten möglicher „Unverträglichkeiten“, nämlich

- allergische Reaktionen

- entzündliche Irritationen

- subtoxische Belastungen

Unterschiedliche biologische Reaktionen auf den Werkstoff Titan:

Allergien sind klar definierte vitale Abwehrreaktionen auf Fremdstoffe. Medizinisch zu unterscheiden sind bei diesen Entzündungen die Allergie vom Typ I (Sofortreaktionen) und eine Allergie vom Typ IV (Spätreaktionen). Bei zahnärztlichen Werkstoffen handelt es sich meist um Spätreaktionen, die medizinisch durch einen Epicutan-Test oder durch einen Bluttest (Lymphozyten-Transformationstest) klar zu diagnostizieren sind. Nach den Praxiserfahrungen der Autorin ist der Epicutantest dabei der für zahnärztliche Werkstoffe ungenauere Test. Bei den höchst selten vorkommenden allergischen Reaktionen auf Titan-Implantate steht in der Regel der Legierungsbestandteil Vanadium im Verdacht, allergische Unverträglichkeiten auszulösen.

Jedes Implantat heilt über eine Entzündungsreaktion im Kiefer ein. Dieser Prozess wird durch die Ausschüttung von verschiedenen Entzündungsmediatoren begleitet und ist ein natürlicher Vorgang, der bei jeder Heilung eintritt. Zu beobachten ist allerdings, dass bei manchen Patienten eine unnatürlich überschießende Entzündungsreaktion stattfindet, die das Einheilen des Implantats zum Problem werden lässt.

Immunologisch überschießende Reaktionen auf den Werkstoff Titan erfolgen vornehmlich bei bestimmter genetischer Veranlagung. Liegt eine diesbezügliche Disposition vor, dann werden durch den Werkstoff Titan eine überdurchschnittlich hohe Anzahl von Entzündungsmediatoren ausgeschüttet, die eine lang anhaltende Entzündungsreaktion zur Folge haben. Es handelt sich hierbei um eine überschießende, spezifisch-entzündliche Abwehrreaktion auf Titan.

Diese Entzündung kann zum Einen lokal wirken, indem sie das Einheilen des Implantats schwer bis unmöglich macht. Es ist zum Anderen aber auch möglich, dass die ausgeschütteten Entzündungsmediatoren z.B. über Blut, Lymphe oder andere Körperflüssigkeiten an andere Stellen des Körpers weitertransportiert werden, so dass es dort zu Entzündungsreaktionen fern der Ursache und damit zu, für die evidenzbasierte Medizin, unerklärlichen Reaktionen kommen kann, wie z.B.

- entzündliche Schilddrüsenerkrankungen,

- rheumatoide Arthritis, Rheuma,

- Arteriosklerose, Bluthochdruck,

- Herzkrankheiten,

- Zellentartungen u.v.m.

Als weitere häufige Symptome können Abgeschlagenheit, Kräfteverfall, Hautprobleme sowie lokalisierter Druckschmerz und/oder Schwellungen fern der Ursache auftreten.

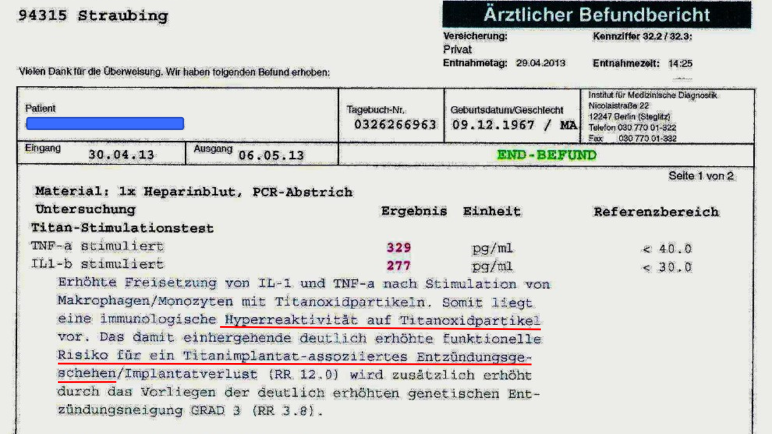

Bewiesen ist bei Titan, dass es sogenannte immunologische „Highresponder“ gibt. Immunologische Highresponder können labormedizinisch sehr gut durch einen sogenannten „Titan-Stimulationstest“ erkannt und eindeutig identifiziert werden (Abb.2).

Hierbei muss aber beachtet werden, dass dieser Test immer nur eine Momentaufnahme ist, was bedeutet, dass ein negatives Testergebnis möglicherweise bereits einen Monat später positiv ausfallen könnte. Ursächlich könnte dafür die ständige Auseinandersetzung unseres Immunsystems mit anderen Titanquellen, die in Form von Titanoxiden z.B. Weißmachern in vielen Kosmetika (auch Naturkosmetik), Medikamenten und Nahrungsergänzungen (E171, Cl 77891, etc.) zugesetzt werden, verantwortlich sein. Bis 2022 fand man Titan auch als Nanopartikel in vielen Lebensmittel, bis die EU diese Zusätze als krebserregend einstufte und sie verboten hat.

Während immunologisch bedingte Unverträglichkeiten in der Regel labormedizinisch gut nachgewiesen werden können, können die chronisch toxischen Wirkungen von Werkstoffen, die in ihrer Symptomatik höchst verschiedenartig und individuell ausfallen können, meist nur durch ihre gesundheitlichen Folgen postuliert werden.

Im Gegensatz zu den allergischen und entzündlichen Reaktionen auf Titan und seine Verbindungen (in Abb.1 orange dargestellt) kann eine subtoxische Belastung medizinisch nur anhand von langfristigen Auswirkungen diagnostiziert werden. Unter einer subtoxischen Belastung versteht man eine substanziell-toxische Belastunge des Organismus, meist deutlich unterhalb eines toxikologisch relevanten oder definierten Grenzwerts, mit einer langen Einwirkungszeit (low dose – long time). In Minidosen zugeführt, erkennt der Organismus (ähnlich wie bei Fluoriden) offensichtlich den Stoff nicht als Giftstoff. Das Immunsystem ergreift keine sofortigen Abwehrreaktionen, sodass die Substanz über lange Zeiträume praktisch ungehindert im Körper deponiert werden kann, und so allmählich, je nach individueller Kompensationsfähigkeit des Organismus, zu einem gesundheitlich relevanten Stressor wird.

Neuere wissenschaftliche Untersuchungen beweisen, dass Titan im Knochen korrodiert. In einer Untersuchung wurden in Knochenarealen von Titanimplantaten deutlich erhöhte Titankonzentrationen gefunden, und auch die regionalen Lymphknoten, die erste regionale Filterstation des Organismus sind, zeigten hohe Einlagerungen von Titan.

Diesbezügliche subtoxische Wirkungen von Titan werden noch diskutiert. Es ist aber wahrscheinlich, dass es zu ähnlichen Wirkungen wie bereits bei anderen Metallen beschrieben, kommt, und diese werden je nach Wirkungsort mit:

- Hemmung von Enzymaktivitäten

- vermehrter Bildung freier Radikale

- Öffnung der Blut-Hirn-Schranke mit entsprechenden Wirkungen auf Psyche, Nerven und Immunsystem

- Autoimmunkrankheiten wie z.B. Multiple Sklerose, Alzheimer oder Morbus Parkinson

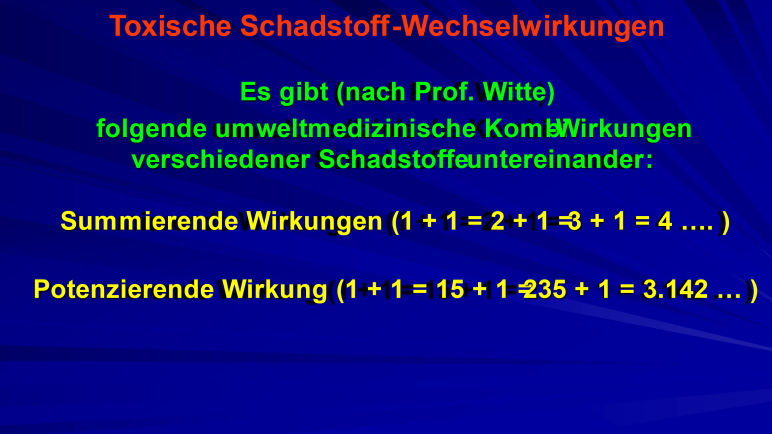

- Potenzierungseffekte mit anderen Schadstoffen

Korrodiertes Titan kann verschiedene immunologische Prozesse in Gang setzen. Eine 2018 durchgeführte Studie belegt, dass Titanpartikel stille Entzündungen (silent inflammations) unterhalten und somit Mitverursacher von chronischen Krankheiten verschiedenster Art sein können. Des Weiteren konnte nachgewiesen werden, dass der Kontakt von hoch dosierten Fluoridpräparaten und niedrigem ph-Wert (z. B. in zahnärztlichen Prophylaxemitteln) mit Titan deutliche Oberflächenveränderungen im Sinn einer Korrosion und Oberflächenverfärbungen nach sich zieht.

Aus umwelt-zahnmedizinischer und ganzheitlich-biologischer Sicht ist Titan deshalb als Umwelttoxin einzustufen, das potenziell folgende toxikologische Wirkungen hat:

- Durch das Andocken von Korrosionsprodukten an den aktiven Zentren der Enzyme Blockade bzw. Stimulation von Stoffwechsel, Hormonen und Neurotransmittern;

- Passage der Blut-Hirn-Schranke.

- Summierung und vor allem Potenzierung der Schadstoffwirkung In Kombination mit anderen Vorbelastungen (z. B. Quecksilber aus Amalgam, Platin und Palladium aus Abgaskatalysatoren, Blei und Aluminium aus der Umwelt, Kohlenwasserstoffe [z. B. Ruß von Dieselmotoren])

- Strukturveränderung durch die bevorzugte Bindung von Metallionen an Eiweiß. Dadurch erkennt der Organismus sein eigenes Protein nicht und greift es als artfremd an (Autoimmunerkrankung).

- Somit Begünstigung von Autoimmunkrankheiten wie z. B. Sklerodermie, rheumatoide Arthritis, Glomerulonephritis, Multiple Sklerose, Fibromyalgie etc.

- Begünstigung von Krebserkrankungen, Morbus Parkinson und Alzheimer-Erkrankung.

So wird in einer Passage aus einem im Februar 2021 erstellten wissenschaftlichen Gutachten der TU Dresden hervorgehoben:

„Obwohl Titan als kompatibles Implantatmaterial angesehen wird, wächst die Sorge, dass die gelösten Titanpartikel Entzündungsreaktionen um das Implantat herum auslösen. … Der Übergang von einer … lokalen Entzündung nach dem Einsetzen in ein chronisches Stadium der „stillen Entzündung im Kieferknochen“ könnte eine vernachlässigte Ursache für ungeklärte Erkrankungen sein….“ (May 2021)

Das Testergebnis eines Titan-Stimulationstests ist somit nicht „forever“ gültig, sondern gibt jeweils nur die augenblickliche klinische Situation wieder.

Ein negatives Testergebnis könnte Patienten und Behandler in falscher Sicherheit wiegen.

In der zahnärztlichen Implantologie gilt der Werkstoff „Titan“ als „golden standard“ der Materialkunde. Neuere Untersuchungen zeigen jedoch vermehrt, dass hier ein Umdenken stattfinden muss.

Nach den Erfahrungen der Autorin können bei manchen Patienten sowohl immunologische (entzündliche, meist Sofortreaktionen), als auch chronisch-toxische Unverträglichkeiten (meist Spätreaktionen) auftreten. Immunologische Unverträglichkeiten sind einfach über einen sog. „Titan-Stimulationstest“ nachzuweisen. Bei negativem Test wäre es jedoch falsch, von einer Verträglichkeit des Werkstoffes auszugehen, da, wie bereits erwähnt, dieser Test nur eine Momentaufnahme darstellt und Labortests die chronisch-toxischen Effekte nicht wiedergeben.

Es mehren sich die Kenntnisse, dass es durch Wechselwirkungen mit anderen Schadstoffen (z.B. Schwer- und Leichtmetalle, Kunststoffe, Fluoriden) sogar zu sogenannten toxischen Potenzierungseffekten (Abb. 3), also zu massiven Verschlimmerungen der toxischen Wirkung im Organismus kommen kann.

Entzündungen können labortechnisch verifiziert werden – chronisch-toxische Reaktionen können jedoch oft nur anhand des Krankheitsgeschehens erkannt werden. Die Symptomatik kann dabei höchst verschiedenartig sein und ist für die evidenz-basierte Medizin oft nicht nachvollziehbar.

Unwägbarkeiten und Risiken dieser Art müssen heute nicht mehr eingegangen werden, denn es gibt eine gute biologische Alternative zu Titan-Implantaten – Implantate aus Vollkeramik. Diese sind mittlerweile genauso langlebig und in der Summe kostengünstig wie Titan-Implantate.

Die Vorteile liegen auf der Hand:

Keramik ist ein inertes Material, das nicht korrodieren (sich zersetzen) kann.

Bei optimalen Voraussetzungen kann, im Gegensatz zu einem Titan-Implantat, ein Keramik-Implantat sofort nach der Zahnextraktion gesetzt werden, was den zu erwartenden Knochenverlust nach einer Zahnextraktion mit zu erwartenden und möglicherweise komplizierten späteren Knochenaufbauten deutlich zu minimieren hilft.

Die umwelt-zahnmedizinischen Vorteile von Zirkonoxid-Keramik sind eindeutig:

- die Materialeigenschaften wie Härte und Bruchfestigkeit sind ausgezeichnet

- die Biokompatibilität, Einheilung in den Knochen, Weichgewebsverhalten ist hervorragend

- Ästhetik hinsichtlich Optik und Farbe sind deutlich höher als bei metallischen Implantaten.

Die vielfach zitierte erhöhte Bruchanfälligkeit keramischer Implantate ist inzwischen eindeutig widerlegt, was auch große herausnehmbare prothetische Arbeiten auf Keramikimplantaten, möglich macht.

Des Weiteren wurde mit Studien belegt, dass Bakterien sich an Keramikimplantaten wesentlich geringer anlagern als bei Titanimplantaten und die Zusammensetzung des Biofilms an Titanimplantaten wesentlich pathogener ist als der Biofilm um Zirkonoxid-Implantaten.

Das Risiko für Zahnfleischentzündungen und Knochenrückgang an Keramikimplantaten ist gering, was auch an der nachgewiesenen Weichgewebsverträglichkeit zu Keramikimplantaten liegt.

Sofort-Implantate

Für viele Zahnärzte ist es immer noch normal, einen Zahn zu extrahieren und die Wunde abheilen zu lassen, bevor eine Implantation vorgenommen wird. Hierbei kommt es zu einem Zahnfleisch- und Knochenverlust, der später meist erneut mit künstlichen oder tierischen Knochenersatzmaterialien aufgebaut werden muss. Diese Ersatzmaterialien können wiederum immunologische Reaktionen auslösen. Es sollte daher nach Möglichkeit immer versucht werden, einen kranken Zahn in einer Sitzung durch ein Keramikimplantat zu ersetzen, denn gerade zum Zeitpunkt einer erfolgten Extraktion ist die Knochenbildungsaktivität am größten.

Die klinischen Erfahrungen sind beeindruckend. Bei entsprechender Begleitbehandlung wächst das Implantat unmittelbar nach der Extraktion innerhalb von 4-6 Monaten fest im Kieferknochen ein. Somit können Keramik-Implantate im Vergleich zur herkömmlichen Operationstechnik schon deutlich eher definitiv versorgt werden.

Ins Auge stechen aber insbesondere auch die gesundheitlichen Vorteile dieses Werkstoffes.

Dr.med. dent. Johanna Graf ist Zahnärztin mit den Behandlungsschwerpunkten ganzheitlich-biologische Zahnmedizin und Umwelt-Zahnmedizin (praxis-dr-graf.de).

Sie studierte und promovierte an der Charité Berlin und begann 2012 ihre Ausbildung im Fachbereich Umwelt-Zahnmedizin und ganzheitlich-biologische Zahnmedizin in Straubing, München und Kreuzlingen/Schweiz. Seit 2015 ist sie Mitglied in der Praxis der Dr. Graf & Kollegen in Straubing/Niederbayern.

Dr. Johanna Graf ist Mitglied im Vorstand und Vorsitzende des AK Zahnmedizin in der Deutschen Gesellschaft für Umwelt- und Human-Toxikologie (dguht.de) und im wissenschaftlichen Beirat des Bundesverbandes Neurodermitis, sowie Mitglied des International College of maxilla-mandibular Osteoimmunology (ICOSIM) und der ISMI (international Society of Metal Free Implantology).

Sie ist Lehrbuchautorin („Hotspot Zahn“, Elsevier-Velag München 2022), Co-Autorin des Buches „Demenz – Prävention und Therapie“ (KVC-Verlag Natur und Medizin Essen 2019) und Fachautorin für medizinische Zeitschriften-

Sie hat sich spezialisiert auf Keramikimplantate, metallfreie, digitale Prothetik, sowie die Behandlung von degenerativen Kiefernekrosen (Nico).

Kontakt:praxis-dr-graf.de