Die implizite Ordnung

1. Zwei Weltanschauungen: Organizismus und Mechanismus

Im Laufe der Geschichte haben die Weltanschauungen, d h die allgemeinen Vorstellungen von der kosmischen Ordnung und der Wirklichkeit als Gesamtheit, einander abgelöst. Jede dieser Anschauungen hat den wesentlichen Geist ihrer Zeit zum Ausdruck gebracht und jede hat wiederum tiefgreifende Auswirkungen auf den einzelnen und auf die Gesellschaft als ganze gehabt, nicht nur im physischen Sinne, sondern auch im psychologischen und ethischen. Diese Auswirkungen waren mannigfacher Art, aber eine der bedeutendsten darunter ist das Auftreten von Vorstellungen universaler Ordnung.

Ich möchte damit beginnen, zwei Beispiele für solche Weltanschauungen zu geben, die in dieser Erörterung eine Schlüsselstellung einnehmen werden. Bei der ersten handelt es sich um die altgriechische Vorstellung, nach der die Erde das Zentrum des Universums ist und von sieben konzentrischen himmlischen Sphären umgeben wird, die in ihrer Beschaffenheit an Vollkommenheit zunehmen. Zusammen mit der Erde bilden sie ein Ganzes, und dieses wurde als ein einheitlicher Organismus betrachtet, dessen Bewegungen als sinnvoll galten.

Vor allem Aristoteles vertrat die Auffassung, dass jeder Teil in diesem Organismus seinen ihm eigenen Ort innehatte und dass all sein Treiben als ein Bemühen anzusehen sei, diesem eigenen Ort zuzustreben und die ihm bestimmte Aufgabe auszuführen. Dem Menschen kam in diesem ganzen System eine zentrale Bedeutung zu, und man ging davon aus, dass sein rechtes Verhalten für die allumfassende Harmonie des Universums entsprechend notwendig sei.

Im Unterschied dazu erscheint die Erde in der modernen Sicht als ein bloßes Staubkorn in einem unermesslich großen Universum materieller Körper (Sterne, Milchstraßen usw.). Diese wiederum bestehen letztlich aus Atomen, Molekülen und sich aus diesen aufbauenden Strukturen, als ob es sich um Teile einer universellen Maschine handelte. Diese Maschine stellt offenbar kein sinnvolles Ganzes dar (jedenfalls soweit man bisher feststellen kann). Ihr zugrunde liegt eine Ordnung unabhängig voneinander existierender Teile, welche sich durch Kräfte, die sie aufeinander ausüben, blind wechselseitig beeinflussen. Letztlich lasst diese Ansicht einer universalen Ordnung natürlich nur den Schluss zu, dass der Mensch im Grunde unbedeutend ist. Was er tut, hat nur insofern einen Sinn, wie er dem in seinen Augen eine Wichtigkeit beimessen kann, wobei jedoch das Universum als ganzes seinen Hoffnungen, Zielen, moralischen und ästhetischen Werten und eben auch seinem endgültigen Schicksal gleichgültig gegenübersteht.

Es ist klar, dass diese zwei Anschauungen auf lange Sicht zu sehr unterschiedlichen Folgerungen für unsere ganze Lebenseinstellung fuhren, welche durchaus tiefgreifend und weitgehend sein können. (Beispielsweise ist der Mensch sehr viel eher dazu geneigt, sich psychisch in einem organismischen Weltbild zu Hause zu fühlen als in einem mechanistischen.) Gegen Ende dieses Vortrags werden wir einige dieser Folgerungen näher erörtern. Aber im Moment möchten wir nur die Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken, dass eine mechanistische Ordnungsvorstellung die moderne Wissenschaft und Technologie zum größten Teil durchdrungen hat und dass sie ausschließlich aus diesem Grund heute einen Hauptfaktor im menschlichen Leben auf der ganzen Welt darstellt.

2. Der Mechanismus in der Physik

Es ist trotz allem die Physik, in der das mechanistische Weltbild seine umfassendste Ausgestaltung erfuhr, vor allem im neunzehnten Jahrhundert, als sein Triumph nahezu vollkommen erschien. Von der Physik ausgehend hat sich der Mechanismus seitdem in andere Wissenschaften hinein verbreitet sowie in beinahe alle menschlichen Tätigkeitsbereiche. Eine Untersuchung der Form, die der Mechanismus in der Physik angenommen hat, ist also erforderlich, wenn wir jene mittlerweile mehr oder weniger herrschende Weltanschauung verstehen wollen, die uns alle tief erfasst hat. In einer solchen Untersuchung kann die Richtigkeit und Notwendigkeit des Mechanismus bewertet und kritisiert werden, vor allem im Hinblick darauf, ob der gegenwärtige Wissensstand in der Physik (und anderswo) eine solche Anschauung weiterhin stützt und bestärkt oder ob heute andere Anschauungen möglich sind.

Wir werden zu Beginn die wesentlichen Merkmale des Mechanismus in der Physik anführen, und um dessen Bedeutung klarer zu machen, werden wir einige seiner Hauptzüge mit denen eines organismischen Weltbildes vergleichen.

- (i) Die Welt wird soweit wie möglich auf eine Reihe von Grundelementen reduziert. Typischerweise wurden diese als Teilchen wie Atome, Elektronen, Protonen, Quarks usw. angenommen, aber diesen lassen sich noch verschiedenartige Felder (elektromagnetische, Gravitationsfelder usw.) hinzufügen, die sich kontinuierlich im Raum ausdehnen.

- (ii) Die Beziehung dieser Elemente zueinander ist im Grunde äußerlicher Natur, und zwar sind sie nicht nur im Raum voneinander getrennt, sondern, was wichtiger ist, ein jedes ist in seiner Wesensart von der des anderen unabhängig. Folglich wachsen die Elemente nicht organisch als Teile eines Ganzen, sondern man kann sie, wie schon erwähnt, mit Maschinenteilen vergleichen, deren Formen von außen auf den Bau der Maschine, in der sie ihren Dienst tun, zugerichtet werden.

- (iii) Wie ebenfalls schon zuvor angeführt, besteht eine mechanische Wechselwirkung zwischen den Elementen, die sich somit nur durch gegenseitige äußerliche Beeinflussung aufeinander beziehen (z. B. durch äußere Wirkkräfte, von denen ihr inneres Wesen nicht sonderlich tief berührt wird). Im Unterschied dazu kann in einem Organismus sogar das Wesen jedes Teils von Veränderungen in den Bewegungen anderer Teile tiefgreifend beeinflusst werden, und folglich sind die Teile vor allem innerlich (internal) miteinander verbunden. Natürlich wird die Existenz von Organismen auch in einer mechanistischen Anschauung zugestanden, aber man nimmt an, dass ihr Verhalten früher oder später in der oben beschriebenen Weise als Ergebnis der Wechselwirkungen der am Bau beteiligten Moleküle (wie etwa der für die genetische Information zuständigen DNS) erklärt werden kann, wobei diese wiederum letztlich auf Anordnungen kleinerer Teilchen (wie Elektronen, Protonen oder Quarks) zurückgeführt werden können, von denen man am Ende entdecken wird, dass sie nur äußerlich (external) und mechanisch miteinander verbunden sind.

Es wird außerdem zugestanden, dass ein solches Ziel erst noch wirklich erreicht werden muss, da immer noch vieles unbekannt ist. Wesentlich für das mechanistische reduktionistische Programm ist jedoch die Annahme, dass es nichts gib, was sich nicht früher oder später in dieser Weise abhandeln ließe. Um diese Annahme zu beweisen, weisen ihre Anhänger auf deren bisherigen Erfolg hin. Aber dies ist natürlich keinesfalls ein Beweis. Wenn man also voraussetzt, dass diese Annahme unbegrenzt gültig ist, so ist dies im Grunde ein Glaubenssatz, der in den Antrieben für die meisten modernen wissenschaftlichen Vorhaben mitschwingt und so einen Gutteil der menschlichen Energie liefert, die zu deren Durchführung erforderlich ist. Es ist dies ein modernes Gegenstück zu dem früheren Glauben an religiöse Vorstellungen, die im allgemeinen auf Weltanschauungen des mehr organismischen Typs gründen und zu ihrer Zeit

ebenfalls die Energie zu großen sozialen Vorhaben abgaben.

Wieweit lasst sich dieser moderne Glaube an den Mechanismus rechtfertigen? Natürlich steht es außer Frage, dass er in einem sehr wichtigen Bereich gute Dienste tut und dass er eine Revolution in unserer Lebensweise herbeigeführt hat. Wie schon erwähnt, sah es im neunzehnten Jahrhundert in der Tat so aus, als ob sich dieser Glaube kaum begründet in Zweifel ziehen ließe, da man ja, allem Anschein nach, auf etliche Jahrhunderte erfolgreicher Anwendung dieser Weltanschauung zurückblicken konnte. Es überrascht daher kaum, dass die Physiker jener Zeit in der Regel ein unerschütterliches Vertrauen in seine Richtigkeit besaßen. Um dies zu veranschaulichen, können wir auf Lord Kelvin verweisen, einen der führenden theoretischen Physiker jener Zeit, der die Meinung vertrat, die Physik sei in ihrer Entwicklung mehr oder weniger abgeschlossen. Er gab daher jungen Männern den Rat, sich nicht auf dieses Feld zu begeben, denn bei aller weiteren Arbeit darin würde es sich nur um »Verfeinerung der nächsten Kommastellen« handeln. Er erwähnte allerdings zwei »Wölkchen« am Horizont, nämlich die negativen Ergebnisse des Michelson-Morley-Experiments sowie die Schwierigkeiten, zu einem Verständnis der von einem schwarzen Körper ausgesandten Strahlung zu gelangen.

Man muss zugestehen, dass Lord Kelvin wenigstens in der Lage war, sich seine »Wölkchen« richtig auszusuchen, denn dies waren genau die Ausgangspunkte für die Entwicklung der Relativitäts- und der Quantentheorie, die vereint eine radikale Umwälzung in der Physik herbeiführten und das gesamte Begriffsgefüge der bis dahin herrschenden Newtonschen (klassischen) Physik über den Haufen warfen. Dies ist ein schönes Anschauungsbeispiel für die Gefahr der Selbstgefälligkeit in unseren Weltanschauungen und macht deutlich, wie notwendig es ist, ihnen gegenüber ständig eine eher vorläufige, prüfende und fragende Haltung einzunehmen.

3. Die Relativitätstheorie als ein wichtiger Fort-Schritt vom Mechanismus

Dies ist nicht der Ort dafür, im einzelnen zu erläutern, wie im frühen zwanzigsten Jahrhundert – und zwar ausgerechnet auf dem Feld der Physik, die die entscheidende Stütze einer mechanistischen Weltanschauung gewesen war – eine neue Entwicklung begann, in deren Verlauf diese mechanistische Anschauung schließlich als völlig unzulänglich angesehen wurde.

Wir werden hier lediglich einen kurzen, auf Fachsimpeleien verzichtenden Abriss dieser Entwicklung geben.

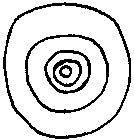

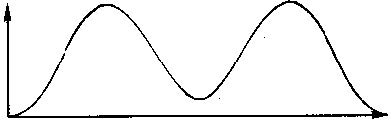

Wir beginnen mit der Relativitätstheorie, durch die eine Anzahl grundlegend neuer Vorstellungen von Raum, Zeit und Materie eingeführt wurde. Für unsere Zwecke jedoch besteht die hauptsächliche neue Idee Einsteins darin, dass er die Auffassung von abgetrennten und unabhängigen Teilchen als Grundbausteinen des Universums durch die von Feldern, die sich kontinuierlich im Raum ausdehnen, ersetzte. Wir können diese Ideen mit Hilfe der Analogie einer strömenden Flüssigkeit wie etwa Wasser veranschaulichen. In einer solchen Flüssigkeit kann sich ein Strudel bilden, der eine sich ständig erneuernde Figur in der Bewegung des Ganzen ist (siehe Abb. 1), welches selbst unbewegt bleibt.

Da die Bewegung schwächer wird, je weiter man sich von der Mitte des Strudels entfernt, bezieht diese Figur fern auftretende Erscheinungsweisen der Strömung nicht nennenswert mit ein und besitzt so eine gewisse relative Unabhängigkeit von dem Geschehen in entlegeneren Bereichen der Flüssigkeit. Wir können daher die Form der Bewegung ohne weiteres geistig abheben und ihr einen Namen geben (nämlich Strudel oder Wirbel), als ob sie ein gesondertes Ding wäre. Aber offensichtlich ist dies nur eine Sprech- und Denkweise und keine Beschreibung dessen, was wirklich geschieht (nämlich ein ununterbrochenes Strömen der Flüssigkeit).

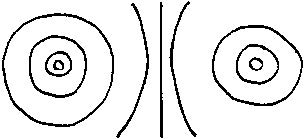

Um genauer zu erkennen, was es mit unserer Analogie auf sich hat, wollen wir uns jetzt zwei Strudel denken, die weit voneinander entfernt sind. Ihre Strömungsfiguren (dargestellt in Abb. 2) beeinflussen einander nur schwach, so dass sie nahezu unabhängig voneinander sind.

Stellen wir uns nun vor, wir brächten die beiden Strudel einander näher, so daß die Bewegungsfiguren einander stärker beeinflussten (wie in Abb. 3 gezeigt). Nähert man sie einander noch mehr an, so könnten sie in einer einzigen komplexen Strudelstruktur aufgehen.

Wir haben es hier mit einem Beispiel für bruchlose Ganzheit in strömender Bewegung zu tun. Besondere »Dinge« (wie die Strudel) sind dieser Sichtweise zufolge relativ konstante und sich unabhängig verhaltende Formen, die in Wahrnehmung und Denken vom Ganzen abgehoben wurden.

Dies alles war natürlich den Physikern des neunzehnten Jahrhunderts wohlbekannt. Jedoch gingen die meisten von ihnen in ihrer Arbeit stillschweigend davon aus, dass sich reale Flüssigkeiten wie eben Wasser aus Myriaden von elementaren Atomteilchen zusammensetzen, die nur annähernd kontinuierlich »strömen« (wie Sandkörner in einer Sanduhr). Man betrachtete also die Wirklichkeit, die der makroskopisch beobachteten Flüssigkeit zugrunde lag, als ein Gefüge einzelner mechanischer Elemente in Form von Teilchen.

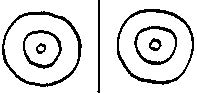

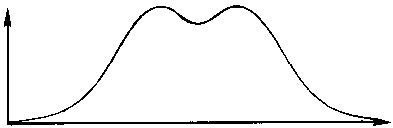

Auf der Grundlage der Relativitätstheorie jedoch brachte Einstein Argumente vor, die zeigten, dass solche Elementarteilchen nicht mit den Gesetzen der Physik, wie sie in dieser Theorie entwickelt worden waren, vereinbar seien. Statt dessen schlug er vor, von einem Komplex kontinuierlicher, den ganzen Raum durchdringender Felder auszugeben, worin »Teilchen« als feste und relativ unabhängig Anordnung anzusehen seien, die dort örtlich begrenzt auftraten, wo das Feld stark war (wie in Abb. 4 gezeigt).

Diese würden wie die Strudel im Wasser allmählich in immer schwächere Felder auslaufen. Mathematisch zeigte er auf, dass sich solche Feldstrukturen als feste Einheit durch den Raum bewegen (wie etwa ein Wirbel aus Rauchringen). Näherten sich zwei einander an, so begannen sie, sich gegenseitig mehr und mehr zu beeinflussen (Abb. 5). Schließlich gingen sie ineinander auf (wie in Abb. 6 gezeigt).

Jedes sogenannte Teilchen wird damit als eine Abstraktion von einem relativ unabhängigen und festen Muster von Feldbewegungen erklärt, welches sich ohne irgendeinen Bruch im Raum ausbreitet. Das Universum erscheint in dieser Sicht als ein bruchloses Ganzes in strömender Bewegung.

Dieser Ansatz widersprach in einer wichtigen Art und Weise der Annahme von getrennten »elementaren« Bausteinen des Universums, die für die mechanistische Weltanschauung charakteristisch gewesen war. Und doch hielt er damit noch an einigen Wesenszügen des Mechanismus fest, da die Feldelemente an den verschiedenen Raumpunkten als getrennt existierend und als nicht innerlich in ihrem Wesenskern miteinander verbunden betrachtet wurden. Die getrennte Existenz dieser Grundelemente wurde noch durch die Annahme ihrer rein lokalen Verbindung unterstrichen (d. h. das Feld konnte an einem bestimmten Punkt nur von Feldern in unendlich nah benachbarten Punkten beeinflusst werden). Im Gesamtfeld sah man folglich eine Art mechanisches System, das subtiler war als ein System von Teilchen. Dennoch war der Feldansatz ein wichtiger Fortschritt von der mechanistischen Weltanschauung, obwohl er sich weiterhin im allgemeinen Bezugsrahmen dieser Anschauungsweise bewegte.

4. Der Umsturz des Mechanismus in der Quantentheorie

Die Quantentheorie brachte jedoch den Mechanismus tatsächlich in einer sehr viel gründlicheren Weise zum Einsturz, als es die Relativitätstheorie tat. Wir nennen hier ihre drei Hauptmerkmale.

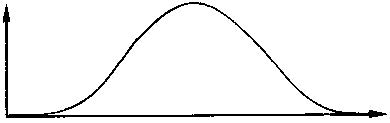

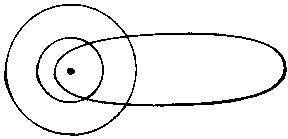

(i) Alles Tun, alle Bewegung erfolgt in einzelnen, unteilbaren Einheiten, den Quanten. (Daher der Name Quantentheorie.) Zum Beispiel war in den von Bohr aufgestellten frühen Fassungen der Theorie für ein Elektron eine gewisse Anzahl von gesonderten Umlaufbahnen möglich (siehe Abb. 7).

Man nahm an, dass das Elektron von einer dieser Bahnen zur anderen springen wurde, ohne sich dabei kontinuierlich durch den dazwischenliegenden Raum zu bewegen. Jeder Form von Tätigkeit ist es eigen, derart gesondert und unteilbar zu verlaufen (ob es sich nun um Teilchen oder um Felder handelt). Der Eindruck scheinbarer Kontinuität, den man bei der Beobachtung meistens gewinnt, entsteht, weil die einzelnen Quanten sehr klein sind. Eine normale sichtbare Bewegung setzt sich also aus einer sehr großen Anzahl einzelner Sprünge zusammen, von denen ein jeder zu klein ist, um wahrnehmbar zu sein (außer vielleicht mit den allerempfindlichsten Instrumenten). Man muss also alle im großen Maßstab (und das heißt im klassischen Sinne) scheinbar kontinuierlichen Bewegungen als Folgen einzelner Schritte verstehen. Ein solcher Gedanke widerspricht eindeutig der älteren klassischen Vorstellung einer Kontinuität in der Bewegung, die das Fundament für die mechanistischen Gedankengänge der Newtonschen (klassischen) Physik abgibt.

(ii) Wie man herausgefunden hat, besitzen Materie und Energie allem Anschein nach ausnahmslos Doppelcharakter, und zwar insofern, als sie entweder als eine kontinuierliche Welle oder als ein gesondertes Teilchen auftreten können, je nachdem wie sie in einem Experiment behandelt werden. So kann sich das Elektron beispielsweise, das im klassischen Sinne ein Teilchen ist, unter entsprechenden Umständen auch wie eine Welle verhalten, jedoch ist die Wellenlänge so klein, dass sich dies nicht zeigt, es sei denn unter äußerst verfeinerten Beobachtungsbedingungen.

In ähnlicher Weise kann sich Licht, das im klassischen Sinne eine Welle ist, unter entsprechenden Umständen wie ein Teilchen (oder eine Ansammlung von Teilchen) verhalten, aber die Energie solcher Teilchen ist so niedrig, dass sich dies ebenfalls, außer unter äußerst verfeinerten Beobachtungsbedingungen, nicht zeigt. Die Tatsache, daß jedes System entsprechend dem allgemeinen Zustand seines Umfelds (das in diesem Fall aus dem Beobachtungsinstrumentarium besteht) entweder die Merkmale der Welle oder die des Teilchens aufweisen kann, lässt sicherlich keinen Vergleich mit dem Mechanismus zu. In der Tat gleicht die Wandelbarkeit im Wesen einer Einheit entsprechend solcher Bedingungen sehr viel eher dem, was man bei lebenden (und sogar bewussten) Organismen antrifft, als etwas, was man bei einer Maschine erwarten würde.

(iii) Man stößt auf eine neue eigentümliche Besonderheit: die Nicht-Ortsgebundenheit der Verbindung, d. h. eine enge Beziehung zwischen Teilchen oder anderen Elementen (z B. Feldern), die weit entfernt voneinander sein können. Dies verletzt die klassische mechanische Forderung nach Ortsgebundenheit der Verbindung (die wir bereits in der Erörterung von Einsteins Gedanken zur Beschaffenheit des Feldes erwähnt haben). Diese Forderung besagt, dass die Grundelemente, aus denen sich das Universum aufbaut (ob nun Teilchen oder Felder), nur dann nachhaltig miteinander verbunden sind, wenn sie sich im Raum berühren oder wenn sie einander unendlich nahe sind.

Um weiter herauszuarbeiten, wie diese drei Schlüsselmerkmale der Quantentheorie den grundlegenden mechanistischen Annahmen widersprechen, wollen wir zuerst die Tatsache betrachten, dass alle Bewegung und Wechselwirkung in einzelnen unteilbaren Quanten abläuft. Dies bedeutet, dass alle Teile des Universums durch unteilbare Glieder miteinander verbunden sind, so dass es letztlich unmöglich ist, die Welt in unabhängig voneinander existierende Teile aufzuspalten (im Prinzip erstreckt sich dies sogar auf den Beobachter und das Beobachtete). Weiterhin hängt die wesentliche Beschaffenheit eines jeden Teils (Welle oder Teilchen) ganz und gar von diesem Netz unteilbarer Quantenglieder ab, worin es seinen Wirkungszusammenhang findet. Und da sich schließlich die unteilbare Allverbundenheit sogar in entfernte Bereiche des Raums erstrecken kann, so folgt daraus, daß selbst das Wesen eines jeden Teils in nachhaltiger Weise vom Geschehen an durchaus weit von ihm entfernten Orten abhängen kann.

Natürlich tritt dies alles im allgemeinen nur bei höchst verfeinerten Beobachtungsverfahren zutage. Bei gewöhnlicher Feineinstellung (einschließlich der klassischen oder Newtonschen Physik) werden geläufige mechanistische Vorstellungen gute Näherungswerte erbringen. So können wir verstehen, warum das mechanistische Programm über Hunderte von Jahren (d.h. bis die Beobachtungen hinreichend verfeinert waren, um das fundamentalere, nichtmechanische Gefüge zu enthüllen) leidlich gute Dienste tat. Wenn wir jedoch tiefer gehen wollen und vor allem, wenn wir das Wesen des Universums von Grund auf verstehen wollen, so müssen wir zur Kenntnis nehmen, daß uns dies über die Grenzen dessen hinausführt, was das mechanistische Programm zu leisten vermag. Denn die Meinung, man könne die Welt in Form von unabhängig voneinander existierenden Elementen analysieren, die in ihrer Wesensart einander äußerlich (external) sind, hat Schiffbruch erlitten.

Es muss hier hinzugefügt werden, dass die Quantentheorie einen weiteren wohlbekannten Grundsatz der klassischen Physik bestreitet, nämlich ihren völligen Determinismus. Zu seiner Veranschaulichung dient gewöhnlich Laplaces Idee eines Dämons, der die Ausgangsposition und Geschwindigkeit aller das Universum bildenden Teilchen wüßte. Zöge er nun Newtons Bewegungsgesetze zu Rate, so könnte ein solcher Dämon im Prinzip das Verhalten dieser Teilchen für alle Zeit berechnen und könnte demnach sowohl die ganze Vergangenheit als auch die ganze Zukunft des gesamten Universums kennen.

Die Gesetze der Quantentheorie würden jedoch eine solche Berechnung nicht zulassen, weil sie statistische sind, d. h., sie geben nur Wahrscheinlichkeiten an, nach denen sich dies oder jenes zutragen wird, aber sie bestimmen nicht im einzelnen, was tatsächlich in jedem Fall geschehen wird. Daher sind die Quantengesetze nicht deterministisch, obwohl innerhalb der Grenzen einer Anordnung, die groß genug ist, um sich noch mit normalen Mitteln beobachten zu lassen, derart viele einzelne Schritte notwendig sind, dass die Vorhersage von Wahrscheinlichkeitsgesetzen nahezu deterministisch wird (wie auch Versicherungsstatistiken dazu benutzt werden können, um einigermaßen genau den Prozentsatz der Menschen in einer großen Gruppe vorherzusagen, die auf diese oder jene Weise ums Leben kommen werden, obwohl sich damit nichts darüber aussagen lasst, was genau jedem einzelnen zustoßen wird).

Es muss jedoch betont werden, dass die Frage Determinismus oder Indeterminismus nur geringe, wenn nicht gar keine Beziehung zu der Frage Mechanismus oder Nicht-Mechanismus aufweist. Denn es ist der Angelpunkt des Mechanismus, dass er eine Anzahl von Grundelementen zur Verfügung haben muss, die einander äußerlich (external) und äußerlich miteinander verbunden sind, wie schon zuvor beschrieben. Ob diese Elemente dann deterministischen oder statistischen Gesetzen gehorchen, berührt nicht die Frage nach der mechanischen Natur der Grundbausteine (so sind z. B. ein Flipperautomat oder ein Rouletteteller, die nach den »Zufallsgesetzen« funktionieren, nicht weniger mechanisch als eine Maschine, deren Verhalten gänzlich bekannt und vorhersagbar ist).

5 Bruchlose Ganzheit – eine nicht-mechanistische Sichtweise im Einklang mit der Relativitäts- und der Quantentheorie

Wir wollen uns nun der Frage zuwenden, wie die Quantentheorie und die Relativitätstheorie im Hinblick auf die mechanistische Weltanschauung zueinander stehen. Diese Frage ist nicht leicht zu behandeln, denn es scheint nicht möglich zu sein, die physikalischen Grundbegriffe der beiden Theorien schlüssig aufeinander zu beziehen. Denn die Relativitätstheorie verlangt strikte Kontinuität, strikten Determinismus und strikte Ortsgebundenheit bei der Formulierung ihrer Gesetze, wohingegen die Quantentheorie dabei Diskontinuität, Indeterminismus und Nicht-Ortsgebundenheit verlangt. Daher scheinen sie in absolutem Widerspruch zueinander zu stehen. Und in der Tat sind diese beiden Komplexe von physikalischen Begriffen innerhalb des gegenwärtigen allgemeinen Bezugsrahmens dieser beiden Theorien bisher noch nie schlüssig in einer vereinten Theorie zusammengebracht worden.

Wenn wir dem Problem einer in sich stimmigen (kohärenten) Zusammenschau von Relativitäts- und Quantentheorie näherkommen wollen, so mag uns dies dazu führen, eine neue Frage in Erwägung zu ziehen. Anstatt unser Augenmerk darauf zu richten, wie die Grundbegriffe dieser beiden Theorien einander widersprechen, wollen wir vielmehr danach fragen, was sie gemein haben. Was die beiden nämlich gemein haben, ist ihre Auffassung von der bruchlosen Ganzheit des Universums.

Eine jede sieht diese Ganzheit unter einem völlig anderen Blickwinkel. Ist jedoch die Ganzheit ihr gemeinsamer Faktor, so ist dies vielleicht der beste Ansatzpunkt, um mit der Suche nach neuen physikalischen Ideen zu beginnen, mit deren Hilfe wir die neuartigen und schemenhaften Umrisse verstehen können, die sich in diesen Theorien erkennen lassen (wie auch in der wesentlich mathematischen Formulierung ihrer Einheit in den Quantenfeldtheorien).

Wir haben soweit gesehen, dass jeder Weltanschauung ihre eigenen grundlegenden Ordnungsvorstellungen unablösbar innewohnen. Wie bereits ausgeführt, beinhaltete die altgriechische Anschauung die Ordnung zunehmender Vollkommenheit von der Erde zu den Himmeln sowie die in dem Gedanken enthaltene Ordnung, dass jeder Teil danach strebe, seinen ihm eigenen Ort einzunehmen und seine ihm bestimmte Aufgabe im Ganzen zu erfüllen. Die der Newtonschen Physik implizite Weltanschauung gründet sich jedoch auf die Auffassung, dass eine solche Ordnung vollkommen unwichtig sei und dass das eigentlich Wichtige die mechanische Ordnung einer Reihenfolge von Stellen sei, die von jedem Teilchen durchquert werden, sowie der Stärke jener Kräfte, die sie aufeinander ausüben. Diese letztere Ordnung wird nun mathematisch in Koordinaten ausgedrückt, die ursprünglich von Descartes eingeführt wurden. (Dabei handelt es sich um ein Gitternetz, mit dessen Hilfe die genaue Ortsbestimmung von Punkten durch Zahlen vorgenommen werden kann.) Wie das Wort selbst andeutet, sind solche Koordinaten Mittel zum Beschreiben einer Ordnung, und natürlich ist die Ordnung gerade von der Art, wie es ein Denken über das Universum erfordert, das von Grund auf mechanischer Natur ist.

Wir gelangen so ganz von selbst zu der Frage: Ist es möglich, eine neue Ordnung zu entwickeln, die dafür geeignet ist, über das Wesen eines bruchlosen, ganzheitlichen Universums nachzudenken? Diese würde vielleicht von der Ordnung des Mechanismus so verschieden sein, wie es die letztere von der altgriechischen Vorstellung einer Ordnung zunehmender Vollkommenheit in einem organischen Universum ist.

Dies führt uns jedoch zur nächsten Frage: Was ist Ordnung? Wir können mit der Feststellung beginnen, dass alles, was wir tun, Ordnung in irgendeiner Form voraussetzt, so dass eine umfassende und eindeutige Definition von Ordnung gar nicht möglich ist. Dennoch können wir mit Hilfe einer Anzahl von typischen Beispielen auf die Bedeutung dieser Vorstellung hinweisen. Es gehören dazu die Ordnung der Zahlen, die Ordnung von Punkten auf einer Linie, die Ordnung einer funktionierenden Maschine, die komplexere und feinere Ordnung eines funktionierenden Organismus, die vielen Ordnungen der Töne in der Musik, die Ordnung einer Sprache, die Ordnung im Denken usw. Offensichtlich erstreckt sich die Ordnungsvorstellung über ein weites und nicht genau festlegbares Feld, und wir nehmen einmal an, wir hätten, wie oben angedeutet, bereits einen (eher stillschweigenden als ausdrücklichen) Begriff davon, was Ordnung ist.

6. Der Holograph als ein Beispiel für eine Ordnung bruchloser Ganzheit

Da dieses stillschweigende Ordnungsgefühl zum größten Teil letztlich auf der Erfahrung sinnlicher Wahrnehmung gründet (wie es die oben betrachteten Beispiele klarmachen), so mag man fragen, ob es nicht ein typisches Beispiel oder eine Analogie in unserer Erfahrung gibt, die als ein Wink in die neue Ordnung bruchloser Ganzheit dienen könnte, die hier vorgebracht wird. Zu dieser Frage mag darauf hingewiesen werden, dass die Arbeitsweise wissenschaftlicher Instrumente oft eine Schlüsselrolle gespielt hat, wenn es galt, gewisse Ordnungsvorstellungen anschaulich und klar zu machen.

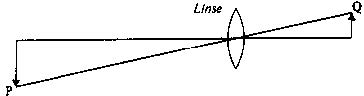

So ist die Linse beispielsweise eine Erfindung, um ein Bild hervorzubringen (siehe Abb. 8), wobei jeder Punkt P eines Objektes einem Punkt Q auf dem Bild (zu einem hohen Näherungsgrad) entspricht. Wird das Bild auf einer Fotografie festgehalten, so stellt dies gewissermaßen ein Wissen des Objektes dar. Mit Hilfe von Teleskopen, Mikroskopen, sehr schnellen oder sehr langsamen Kameras usw. hat sich diese Art von Wissen durch Entsprechung von Punkten auf Dinge ausgedehnt, die zu weit entfernt, zu klein, zu schnell, zu langsam usw. sind, um mit dem bloßen Auge gesehen werden zu können. Und so werden die Leute in den Glauben versetzt, daß sich letzten Endes alles nach dem Muster einer Entsprechung von einzelnen Elementen wissen ließe.

Auf der Linse basierende Instrumente haben somit der mechanistischen Denkweise einen enormen Auftrieb gegeben, nicht nur in der Wissenschaft, sondern in jedem Lebensbereich. Sind irgendwelche Instrumente entwickelt worden, die in ähnlicher Weise dazu beitragen würden, ein lebhafteres Interesse für eine Denkweise zu wecken, die mit der bruchlosen Ganzheit übereinstimmt?

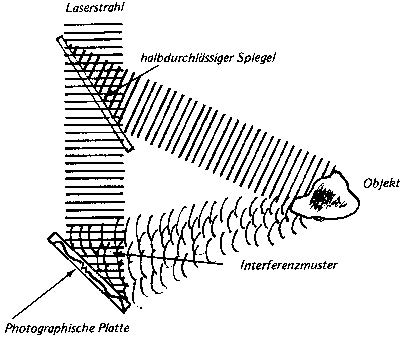

Es zeigt sich, dass es mehrere gibt. Ich beginne mit der Beschreibung des Holographen (der von Denis Gabor erfunden wurde). Der Name stammt von zwei griechischen Worten, nämlich »holos« – »ganz« und »graphein« – »schreiben«, d.h., ein Holograph »schreibt das Ganze«.

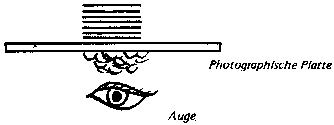

Dieses Instrument beruht auf einer anderen Erfindung, dem Laser, der einen Lichtstrahl erzeugt, in dem die Wellen hochgradig geordnet und gleichmäßig sind (im Unterschied zu denen gewöhnlicher Lichtquellen, bei denen sie ziemlich chaotisch sind). Das Licht eines solchen Lasers fällt dann (siehe Abb. 9) auf einen halb versilberten Spiegel, der einen Teil des ursprünglichen Strahls durchlässt, so dass er seine Bahn geradlinig fortsetzen kann, während ein anderer Teil auf ein Objekt abgelenkt wird. Dieses zerstreut die Wellen, und diese zerstreuten Wellen pflanzen sich weiter fort, bis sie auf den durchgelassenen Teil des ursprünglichen Strahls treffen. Hier verbinden sich die zwei Wellenzüge und bringen ein sogenanntes Interferenzmuster hervor. Dieses ist in Wirklichkeit eine sehr komplexe Verteilung von Wellenbewegungen, die im Allgemeinen zu fein ist, um im einzelnen für das bloße Auge sichtbar zu sein. Das Interferenzmuster wird dann von einer Fotografie aufgenommen. Diese sieht natürlich so ziemlich nach gar nichts aus und ist, wie oben angedeutet, unscharf und kaum erkennbar. Der nächste Schritt besteht darin, die Fotografie mit einem ähnlichen Laserlicht wie dem ursprünglich verwendeten zu beleuchten (siehe Abb. 10). Ein Wellenmuster tritt dann aus der Fotografie hervor, das dem von dem ursprünglichen Objekt ausgehenden ähnelt. Wird nun das Auge vor die Fotografie gebracht, so erscheint ein Bild eines dreidimensionalen Objektes. Aber dies ist für unsere Zwecke hier nicht der Hauptpunkt.

Der Hauptpunkt ist der, dass jeder Teil der Fotografie ein Bild des ganzen Objektes liefern kann (als ob man durch ein Fenster von der Größe des beleuchteten Abschnitts schauen würde). In Abb. 9 sehen wir, dass Wellen von dem ganzen Objekt in jeden Abschnitt der Fotografie einfallen, und folglich enthält das Muster, das sie hervorbringt, Information über das gesamte Objekt. Auf diese Weise enthält ein aufgenommenes holographisches Bild ein Wissen, das keine Entsprechung von Punkt zu Punkt mit dem Objekt aufweist.

Unsere Aufmerksamkeit wird somit auf eine neue Art von Wissen gelenkt, worin Information über ein Ganzes in jeden Teil eines Bildes eingefaltet ist. (Um eine vorläufige Idee von der Bedeutung des Wortes »einfalten« in diesem Zusammenhang zu gewinnen, kann es von Nutzen sein, sich vorzustellen, wie die Berührungspunkte eines zusammengefalteten Blattes Papier die wesentlichen Bezüge im Gesamtmuster in sich binden können, welches offen zutage tritt, wenn das Blatt entfaltet wird.)

7. Die Implizite Ordnung

Natürlich ist die Fotografie in dem oben angeführten Beispiel nur eine statische Aufnahme des Lichts, das ja eine Wellenbewegung ist. Die direkt aufgenommene Wirklichkeit ist diese Bewegung selbst, worin sich Information über das ganze Objekt in jeden Teil des Raums dynamisch eingefaltet findet, worauf diese Information sich dann im Bild entfaltet.

Wir können beobachten, dass ein ähnliches Prinzip von Einfalten und Entfalten in sehr vielen Bereichen anzutreffen ist. So faltet beispielsweise das Licht in einem Zimmer Information über dieses Ganze in jedem seiner Bereiche in sich ein, und ein beliebig ausgerichtetes Auge kann diese Information in ein Bild auf der Netzhaut entfalten (das in einer ungeheuer großen Bandbreite von Strukturen im Gehirn und im Nervensystem weiter eingefaltet und entfaltet wird). In ähnlicher Weise faltet das Licht, das in ein Teleskop einfällt, Information über das gesamte Universum von Zeit und Raum in sich ein. Und allgemeiner gesagt, falten Wellenbewegungen aller Art das Ganze in jedem Teil des Universums in sich ein.

Das Prinzip von Einfalten und Entfalten lasst sich auch ohne weiteres in sehr viel vertrauteren Zusammenhängen beobachten. So ist z. B. die Information, aus der einmal ein Fernsehbild wird, in eine Radiowelle eingefaltet und wird von dieser als ein Signal geleitet. Die Aufgabe des Fernsehapparats besteht in der Tat nur darin, diese Information zur Wiedergabe auf dem Bildschirm zu entfalten. Dies sah man besonders bei älteren Fernsehgeräten ganz deutlich, die einen Knopf zur synchronen Bildeinstellung hatten Wenn die Einstellung nicht stimmte, so zog sich das Bild zu einer unbestimmten Figur zusammen (die in mancher Hinsicht dem Interferenzmuster im Holographen ähnlich sah). Bei richtiger Einstellung konnte sich das Bild dann zu seiner eigentlichen Ordnung entfalten.

Der mechanistischen Weltanschauung sind alle diese Beispiele für Einfalten und Entfalten nun wohlbekannt. Aber man erklärt sie durch die Aussage, die primäre Wirklichkeit sei letztlich jener Grundbestand an unabhängig voneinander existierenden Elementen (Teilchen und Feldern), die das Universum bildeten, während das Einfalten und Entfalten nur ein sekundärer Aspekt der Wirklichkeit sei. Stattdessen behaupten wir hier, dass die Bewegung des Einfaltens und Entfaltens letztlich die primäre Wirklichkeit ist und dass die Objekte, Wesen, Formen usw., die aus dieser Bewegung auftauchen, sekundär sind.

Wie ist das möglich? Wie bereits ausgeführt, zeigt die Quantentheorie, daß alle sogenannten Teilchen, die die Materie im allgemeinen bilden, auch Wellen wie die des Lichts sind (so konnte man im Prinzip Hologramme unter Verwendung von Elektronen-, Protonen-, Tonwellen- u. a. Strahlen herstellen). Der entscheidende Punkt ist dann, dass die mathematischen Gesetze der Quantentheorie, die für diese Wellen und folglich für die gesamte Materie gelten, sichtlich genau eine solche Bewegung beschreiben, wie sie oben erläutert wurde, die also zum einen eine ständige Einfaltung des Ganzen in einen jeden Teilbereich vollzieht wie auch zum anderen eine Entfaltung jedes Teilbereichs in das Ganze. Obwohl dies viele besondere Formen annehmen kann, von denen einige mittlerweile bekannt sind und andere nicht, ist eine solche Bewegung, wie wir gesehen haben, allumfassend. Wir werden dieses allumfassende Spiel des Einfaltens und Entfaltens die Eine Bewegung (holomovement) nennen. Damit stellen wir die Eine Bewegung als das im Grunde Wirkliche dar, so dass all das, was man gewöhnlich als Wesen, Objekte, Formen usw. ansieht, relativ stabile, unabhängige und autonome Erscheinungsweisen der Einen Bewegung sind (wie der Strudel eine solche Erscheinungsweise der Strömungsbewegung einer Flüssigkeit ist). Die grundlegende Ordnung dieser Bewegung ist daher Einfalten und Entfalten. Wir schauen also nun das Universum durch die Brille einer neuen Ordnung an, die wir die implizite Ordnung nennen wollen. (Das Wort »implizit« geht zurück auf lateinisch »plicare« – »falten«, das auch in Worten wie Multiplikation, Vervielfältigung und Replikation, Nachfaltung, vorkommt.)

In der impliziten Ordnung ist alles in alles gefaltet. Es ist wichtig, an dieser Stelle anzumerken, dass das ganze Universum im Prinzip durch die Eine Bewegung aktiv in einen jeden Teil eingefaltet wird. Dies bedeutet, dass jene dynamische Aktivität, die die Grundlage dafür abgibt, was ein jeder Teil innerlich und äußerlich ist, ihrerseits darauf beruht, dass ihr das gesamte Universum und somit alle anderen Teile implizit sind. (Natürlich sind die verschiedenen Teile in unterschiedlichen Weisen und in unterschiedlichem Maß ineinander eingefaltet, wie es eben für jeden Teil charakteristisch ist, aber das Grundprinzip der Einfaltung des Ganzen wird dadurch nicht angegriffen.)

Die Einfaltung ist also nicht nur eine oberflächliche oder passive. Vielmehr möchten wir noch einmal betonen, dass in einem fundamentalen Sinne jeder Teil in seiner wesentlichen Aktivität innerlich mit dem Ganzen sowie mit allen anderen Teilen verbunden ist. Die mechanistische Vorstellung, nach der die äußerliche Verbindung als fundamental anzusehen ist, wird somit bestritten, obwohl natürlich solche Verbindungen immer noch als wirklich angesehen werden, jedoch von sekundärer Bedeutung. Dies will besagen, dass jene Ordnung, nach der die Welt ein Gefüge von Dingen ist, die einander wesentlich äußerlich sind, als eine Ordnung zweiten Ranges aus der Bewegung der Entfaltung hervorgeht, die ihrerseits einer tieferen und innigeren impliziten Ordnung entspricht. Die Ordnung der einander äußerlichen Elemente heißt demnach die entfaltete Ordnung oder die explizite Ordnung. So wird in der Tat die geläufige Denkweise zu diesem Thema auf den Kopf gestellt, und dadurch gelangen wir zu der neuen Auffassung einer impliziten Ordnung.

Das Hologramm ist natürlich nur ein besonderes Beispiel für eine implizite Ordnung Sein Wert besteht in diesem Zusammenhang darin, dass es eine gute Analogie dafür abgibt, in welcher Weise implizite Ordnung wichtig für das Quantenverhalten der Materie ist. Diese Analogie ist deshalb besonders gut, weil, wie schon angedeutet, die Gesetze der Fortpflanzung jener Wellen, die mit den wesentlichen Quantengesetzen in Verbindung gebracht werden, ebenfalls mit der Relativitätstheorie zu vereinbaren sind. Und folglich sehen wir, dass die implizite Ordnung in der Lage ist, einen bedeutsamen Zusammenhang mit den beiden grundlegendsten Theorien der modernen Physik aufzuweisen.

Aber Analogien haben natürlich ihre Grenzen, denn es macht ja ihr Wesen aus, dass sie dem Gegenstand des Interesses nur in einigen Beziehungen gleichen und in anderen von ihm abweichen. Eine der hauptsächlichen Grenzen der Analogie mit dem Hologramm besteht (wenigstens so, wie es gemeinhin analysiert wird) darin, dass sie nicht in angemessener Weise alle Quanteneigenschaften der beteiligten Wellen in Betracht zieht. Im besonderen unterlässt sie es zu berücksichtigen, dass die Energie dieser Wellen in getrennten Einheiten oder Quanten (Photonen genannt) abgegeben wird und dass die Felder an verschiedenen Orten im allgemeinen keine reinen lokalen Verbindungen miteinander eingehen (wie wir zuvor bereits erwähnten). Der Analogie mit dem Hologramm gehen daher noch einige der wesentlichen Züge der Quantenganzheit ab. Für eine stichhaltigere Analogie müsste man sich der modernen relativistischen Quantenfeldtheorie bedienen. Aber ein solches Herangehen wäre natürlich (wenigstens zur Zeit) so abstrakt und mathematisch, dass es nicht so hilfreich wäre wie eine Analogie mit dem Zweck, die Bedeutung der impliziten Ordnung dem intuitiven und imaginativen Erkennen klarzumachen.

8. Die Ausdehnung der impliziten Ordnung auf Leben und Bewußtsein

Es ist tatsächlich möglich, eine unendliche Anzahl zusätzlicher Analogien für die implizite Ordnung beizubringen. Es ist jedoch nicht unsere Absicht, an dieser Stelle weiter in solche Details zu gehen. Vielmehr wollen wir jetzt fortfahren und die allgemeinere, über die Physik hinausgehende Bedeutung der impliziten Ordnung erörtern.

Zunächst einmal wollen wir das Beispiel eines Lebewesens, wie es eine einem Samen entwachsene Pflanze darstellt, betrachten. Der Same leistet jedoch nur einen sehr kleinen Beitrag zur Substanz der ausgewachsenen Pflanze und zu der für ihr Wachstum erforderlichen Energie. Diese kommen aus der Luft, dem Wasser, dem Erdboden und dem Sonnenlicht. Modernen genetischen Gedankengängen zufolge enthält der Same Information in Form der DNS, die auf die Materie übertragen wird, aus der schließlich eine Pflanze entsteht. Wir sind bereits dahin gelangt, den Begriff der impliziten Ordnung für die Materie im Allgemeinen zu verwenden. Ständig entfaltet sie sich und faltet sich wieder in einen Hintergrund ein, und so kann man davon sprechen, dass sich sogar die unbelebte Materie (z. B. ein Elektron) gewissermaßen ständig »selbst erneuert«. Durch die zusätzliche Information von einem Samen jedoch entfaltet sie sich, um stattdessen eine Pflanze zu erzeugen (die dann mehr Samen für neue Pflanzen erzeugen kann).

Wir wollen nun solch einen Gedankengang auf ein System anwenden, das aus einer großen Anzahl von Pflanzen besteht, auf einen Wald beispielsweise, von dem wir annehmen, daß er eine lange Lebenszeit besitzt. Stellen wir uns vor, daß wir solch einem Wald alle hundert Jahre einen Besuch abstatten. Man würde Veränderungen erblicken, als ob die Bäume sich »bewegt«, »den Raum durchmessen« oder sich »verwandelt« hätten. Dies ist auch ein gutes Bild dafür, wie Elektronen und andere Elementarteilchen, der impliziten Ordnung folgend, erhalten und verändert werden. (Natürlich ist die Zeitspanne ungeheuer viel kürzer.) Und allgemeiner können wir dann sagen, dass alle Materie, belebt oder unbelebt, sich in einem endlosen Prozess der Nachahmung von Formen, die zwar ähnlich, aber doch verschieden sind, aus einem größeren Ganzen entfaltet und sich wieder dahinein zurückfaltet. Es lässt sich also in dieser Hinsicht kein scharfer Trennungsstrich zwischen lebendiger und nicht lebendiger Materie ziehen.

Wir wollen nun fortfahren mit der Erörterung des Bewusstseins, von dem wir annehmen, daß es Denken, Fühlen, Begehren, Wille, Handlungstrieb und eine unbestimmte Anzahl weiterer Eigenschaften umfasst, von denen wir einige später erörtern werden. Die Frage lautet also: Finden wir eine implizite Ordnung im Bewusstsein?

Um diese Frage zu beantworten, wollen wir uns zuerst den Denkprozess ansehen. Bei der Beschreibung dieses Vorgangs können wir auf Gedanken hinweisen, die implizit sind. Dies gibt zu verstehen, dass ein bestimmter Gedanke in irgendeiner Weise andere Gedanken in sich schließen kann, die er impliziert, d. h. in sich einfaltet. Eine solche Implikation mag in manchen Fällen gleichbedeutend sein mit einer Konsequenz oder Folgerung, wenn sie den Regeln der Logik gehorcht. Dies ist jedoch nur ein Sonderfall von Implikation (wie etwa der einer gleichmäßigen Spur in einer Folge von Tintentropfen). Man entdeckt tatsächlich, dass Implikation ein viel weiteres Bedeutungsfeld umfassen kann, von der bloßen Assoziation zum Gefühl dafür, dass eins zum andern »passt«, und weiter zu einem stillschweigenden oder unausgesprochenen Grund für den implizierten Gedanken. All diese kann man als in den fraglichen Gedanken eingefaltet ansehen, so dass sie durch Entfaltung aus diesem hervorgehen können.

Es kann hier hinzugefügt werden, dass die Sprache, die für die Mitteilung des Gedankens und für seine genaue Ausprägung wesentlich ist, sich ebenfalls, wie man sehen kann, in einer impliziten Ordnung befindet. Schließlich ist das Wort nur ein Zeichen oder Symbol und für sich von geringer Bedeutsamkeit. Wichtiger als das Wort allein ist offensichtlich seine Bedeutung. Im allgemeinen wird diese nur in einem viel größeren Zusammenhang richtig bestimmt. So mag zum Beispiel die Bedeutung eines bestimmten Wortes stark von anderen Wortgruppen beeinflusst werden, die ihm im Redefluss keineswegs nahe zu sein brauchen, sondern durchaus einen großen Abstand zu ihm haben können. Dies lässt darauf schließen, dass die Bedeutung eines jeden Wortes (und dann auch jeder Wortverbindung wie die eines Satzes, eines Abschnittes usw.) letztlich in den ganzen mitgeteilten Inhalt eingefaltet ist. Solch eine Vorstellung wird noch stärker dadurch erweckt, dass man oft spüren kann, wie eine ganze Wortfolge anscheinend aus der Neigung eines einzigen Augenblicks hervorquillt, ohne dass eine bewusste Entscheidung über ihre Ordnung erforderlich wäre, ganz so als ob sie sich aus etwas entfaltet hätte, was bereits in der Neigung angelegt gewesen wäre.

Ein weiteres interessantes Beispiel, das an ein Einfalten denken lässt, kann man darin sehen, dass wir im allgemeinen ein Empfinden dafür haben, ob ein Wort in unserer Sprache gängig ist oder nicht, ohne daß wir erst unser Gedächtnis danach »durchforsten« müssten. Während also Substantivbildungen zu Verben (z. B. «Sprache«) im normalen Sprachgebrauch gewöhnlich entsprechende Verben besitzen (»sprechen«), so wissen wir doch auf Anhieb, daß dies bei anderen Substantiven mitunter nicht zutrifft (z. B. entspricht dem Substantiv »Wort« kein durchaus denkbares Verb »worten«). Die unmittelbare Abrufbarkeit dieses Wissens läßt in der Tat darauf schließen, daß die Gesamtheit einer bestimmbaren Sprache ein unteilbares Ganzes ist, woraus sich die verschiedenen Worte (und natürlich ihre möglichen Bedeutungen) alle entfalten.

Wir sehen also, daß man begründet für die Annahme plädieren kann, daß das Denken und die es äußernden und gestaltenden Sprachformen sich in einer impliziten Ordnung befinden. Darüber hinaus läßt sich erkennen, daß in gewissem Sinne Denken und Sprache Gefühle weiter in sich einfalten und daß umgekehrt Gefühle Denken und Sprache in sich einfalten. (So entfaltet sich der Gedanke an eine Gefahr in das Gefühl der Angst, das sich weiter in Worte entfaltet, die dieses Gefühl mitteilen, und in Gedanken, die darauf abzielen, sich in Sicherheit zu bringen.) In gleicher Weise falten sowohl Gedanken als auch Gefühle Neigungen in sich ein. Diese spitzen sich nun wiederum zu einem entschlossenen Willen und zu dem Drang zu handeln zu. Neigung, Wille und Drang entfalten sich im Handeln, das, wenn nötig, mit weiterem Denken einhergeht. Es zeigt sich, daß alle Erscheinungsweisen des menschlichen Geistes sich gegenseitig einfalten und sich durch Entfalten und Einfalten ineinander verwandeln. Auf diese Weise gelangen wir zu einer Ansicht, in der der menschliche Geist nicht mit sich selbst entzweit oder vielfach in unabhängig voneinander existierende Funktionen oder Elemente zersplittert erscheint.

Wenn man aufmerksam ist, kann man eine ganze Menge weiterer Anhaltspunkte dafür finden, daß der menschliche Geist im wesentlichen nach einer impliziten Ordnung arbeitet, wie sie oben beschrieben wurde. Des weiteren liefert die moderne Wissenschaft eine Vielzahl von Nachweisen für die Annahme, daß sinnliche Wahrnehmung und körperliches Handeln sich in erster Linie in einer im wesentlichen impliziten Ordnung befinden und daß unser Bewußtsein von der entfalteten Ordnung dieser tieferen und innigeren impliziten Ordnung entspringt.

Es wird in den späteren Gesprächen möglich sein, diese Frage detaillierter zu behandeln. Hier jedoch kann ich zwei Beispiele geben, die auf allgemeiner und jedem zugänglicher Erfahrung beruhen.

Zuerst wollen wir darüber nachdenken, wie wir Musik hören. Bei einiger Aufmerksamkeit zeigt sich, daß uns, wenn ein Ton angeschlagen wird, mehrere vorhergehende Töne noch wie eine Art unmittelbares »Echo« oder »Nachhallen« im Bewußtsein gegenwärtig sind. Dies muß von der Erinnerung unterschieden werden, die man sich von ihrem Sitz, wo sie dauerhafter gespeichert wird, zurückruft oder auf die man sich besinnt. (Z. B. wird die Erinnerung an Töne, die im Abstand von einer Minute aufeinander folgen, nicht als »Musik« wahrgenommen, und die Musik geht dabei zum größten Teil verloren.)

Man kann spüren, daß jeder Ton, wie er langsam verklingt und in eine schwächer werdende Folge von »Echos« ausläuft, sich irgendwie in verschiedene Aspekte des Bewußtseins einfaltet, wozu Gefühle, Assoziationen verschiedenster Art, Bewegungsimpulse usw. gehören. Es soll hier der Gedanke angeregt werden, daß dies als eine Art impliziter Ordnung angesehen werden kann, d. h., man kann das Beisammensein der »Echos« und anderer Wirkungen mehrerer Töne in verschiedenen Graden von Implizität empfinden (und zwar als eine Struktur, die dem Muster einander durchdringender Tintentropfen gleicht, wenn sie etliche Male neu aufgetragen werden und sich dabei ineinander einfalten).

Der wesentliche Punkt, auf den ich hier aufmerksam machen möchte, ist das gleichzeitige Beisammensein mehrerer solcher Töne, das dem Gefühl für die fließende Bewegung des Themas zugrunde liegt und dabei dessen wesentliche Identität wahrt (was erklärt, warum Töne, die erst nach langen Pausen aufeinander folgen, im allgemeinen weder das Gefühl einer fließenden Bewegung übermitteln noch einer gewahrten Identität des Themas).

Das zweite Beispiel, das ich hier gerne anführen würde, ist das Radfahren. In diesem Zusammenhang möchte ich zunächst auf die Tatsache aufmerksam machen, daß man, um sicher aufrecht zu bleiben, in die Richtung fahren muß, in die man fällt. Michael Polanyi hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, daß eine einfache, auf den Gesetzen der Physik basierende Berechnung zeigt, daß der Neigungswinkel des Fahrrads und der Einschlagwinkel des Vorderrads bei sachgemäßem Fahren durch eine bestimmte einfache Formel miteinander verbunden sind. Aber natürlich würde jeder Versuch, dieser Formel zu folgen, beim tatsächlichen Radfahren nur hinderlich sein (wenn sie auch bei anderen Anlässen, etwa beim Entwerfen neuer Fahrradmodelle, dienlich sein mag).

Es ist hier von entscheidender Bedeutung, daß die Gesamtbewegung, deren Resultat (mit einem hohen Annäherungsgrad) von der Formel beschrieben wird, das Reinergebnis einer Tätigkeit auf einer völlig anderen Ebene ist, bei der Muskeln, Nerven und Gehirn beansprucht sind. Diese Tätigkeit ist äußerst komplex und erfordert Geschick, und es leuchtet ein, daß sich unmöglich eindeutig angeben läßt, wie man das tut oder was da genau vor sich geht. Ich schlage vor, daß wir auch diese Tätigkeit als eine Art implizite Ordnung betrachten, die sich in eine äußere Ordnung von Bewegungen des Fahrrads, wie sie von der Formel beschrieben wird, entfaltet. Das Gesetz der entfalteten (expliziten) Ordnung bildet sich also als eine Abstraktion von einer einzelnen Erscheinungsweise einer viel umfassenderen impliziten Ordnung.

Indem wir Übung im Radfahren gewinnen, speichern wir das, was wir dabei gelernt haben, irgendwie in Form einer Geschicklichkeit, die eine Art von Wissen darstellt. Polanyi nennt dies stillschweigendes Wissen, weil sich seine Eigenart nicht in Worte fassen läßt. Stillschweigendes Wissen (das ich ebenfalls als implizit oder infältig verstanden wissen möchte) wird augenscheinlich in allen Lebenslagen benötigt. In der Tat spielt ein solches stillschweigendes Wissen stets eine Rolle, wenn man wirklich etwas zu tun hat, ganz gleich was es auch sei.

Wenn man z. B. ein Zimmer durchqueren möchte, so mag das abstrakte Denken ein geistiges Bild des angestrebten Ziels, das man erreichen will, vor Augen führen, aber wie das nun tatsächlich getan wird, ist ebenso unsagbar wie das Geschick, das man braucht, um wirklich Fahrrad zu fahren. Und was die Ausübung des abstrakten Denkens betrifft, so ist das, was einer wirklich dabei tut, womöglich mit einem noch höheren Maß von Unbeschreiblichkeit behaftet und noch weniger lokalisierbar, als was einer tut, um körperliche Bewegungen zu vollführen.

Auf der Grundlage all dessen möchte ich zur weiteren Diskussion den Gedanken vorbringen, daß sowohl Geist als auch Materie letztlich implizit geordnet sind und daß entfaltete Ordnungen in allen Fallen als Komplexe relativ autonomer, gesonderter und unabhängiger Objekte, Wesen und Formen entstehen, die sich aus impliziten Ordnungen entfalten. Dies bedeutet, daß der Weg für ein Weltbild frei gemacht wird, worin sich Geist und Materie schlüssig miteinander verbinden lassen, ohne daß man dabei in eine reduktionistische Position verfiele, für die eines von beiden bloß eine abgeleitete Folgeerscheinung des anderen ist. (So gilt dem Materialismus der Geist nur als Funktion der Materie und dem Idealismus die Materie nur als Funktion des Geistes.)

Unser Vorschlag besagt vielmehr, daß sich beide, Geist und Materie, von einem gemeinsamen Grund abheben, der jenseits von beiden und letzten Endes unbekannt ist. Da sie jedoch die implizite Ordnung gemein haben, ist es ihnen möglich, eine rational erfaßbare Beziehung zueinander einzugehen – das ist der wesentliche Punkt. Da sie sich darüber hinaus von ihrem Grund durch Entfaltung abheben, so falten sie beide diesen Grund in sich ein, und damit falten sie sich gegenseitig ein, so daß ihre Beziehung von Grund auf eine innerliche (internale) ist. Auf diese Weise haben wir den Weg offen gelassen, um alle Unterschiede, die man zwischen Geist und Materie finden mag, anzuerkennen, ohne dadurch in einen Dualismus zu verfallen.

An dieser Stelle sollte darauf hingewiesen werden, daß die Frage nach dem Zusammenhang von Geist und Materie seit langem diejenigen verwirrt hat, die sich ernsthaft darein vertieft haben. Descartes hat eine besonders klare und scharfe Formulierung der damit verbundenen Schwierigkeiten gegeben. Er sah die Materie als ausgedehnte Substanz an (d. h. als im Raum in Form von abgetrennten Objekten ausgebreitet existierend). Den Geist behandelte er als denkende Substanz, die nicht derart abgetrennt und ausgedehnt sei. Denn obwohl wir klare und scharf umrissene Gedanken haben können, existieren diese nicht als abgetrennte und ausgedehnte Elemente in irgendeiner Art von Raum. Descartes meinte, die beiden Substanzen seien derart verschieden voneinander, daß es keine Möglichkeit gäbe, ihre Beziehung klar zu formulieren. Das Problem ihres Zusammenhangs ist seiner Auffassung nach dadurch zu lösen, daß Gott ins Spiel gebracht wird, der beide geschaffen habe und der folglich der Grund ihrer Verbindung sei. (So pflanze Gott z. B. unserem Geist klare und deutliche Gedanken ein, die eine richtige Entsprechung zu den abgetrennten, ausgedehnten Objekten im Raum darstellen können.)

Seit der Zeit von Descartes hat man die Annahme, daß sich Probleme dieser Art unter Berufung auf das Wirken Gottes lösen ließen, mehr oder weniger fallenlassen. Aber es ist von denen, die mit der cartesianischen Dualität von Geist und Materie weitermachen, im allgemeinen nicht bemerkt worden, daß dies das Problem, wie die zwei zusammenhängen, ungelöst läßt.

In der Tat löst die implizite Ordnung das Problem dieser cartesianischen Dualität, das lange Zeit das menschliche Denken durchzog. Denn statt zu sagen, es gäbe zwei Ordnungen: die explizite Ordnung der ausgedehnten Struktur und so etwas wie eine implizite Ordnung des Denkens, stellen wir nun die These auf, daß es nur eine einzige universale Ordnung für Geist und Materie gibt, und es sind (wissenschaftliche und allgemeinere) Nachweise für die Stichhaltigkeit der Aussage erbracht worden, daß es sich dabei um die implizite Ordnung handelt. Die implizite Ordnung stellt demnach klar eine mögliche Grundlage für einen anderen Zugang zum Verständnis des Wesens des Universums dar, worin letztlich alles als in einem einzigen Ganzen, das Geist und Materie in einem Wesenszusammenhang umfaßt, aufgehoben erscheint.

;

Die Ganzheit und wie sich die Teile darin einfügen

Es muß an dieser Stelle sehr nachdrücklich betont werden, daß ein ganzheitlicher Ansatz, wie der oben gegebene, nicht bedeutet, daß wir nun auch tatsächlich in der Lage sein müßten, diese Gesamtheit des Daseins in unseren Begriffen und unserem Wissen einzufangen. Er bedeutet vielmehr erstens, daß wir diese Gesamtheit als ein bruchloses und nahtloses Ganzes verstehen, worin jedes relativ unabhängige und autonome Element (Wesen, Objekt, Form usw.) gemeinsam mit den anderen in einem Hintergrund von letztlich unermeßlicher Ausdehnung und innerer Tiefe aufgeht. Und zweitens bedeutet er, daß wir, insofern wir die Ganzheit mit Hilfe des Begriffes der impliziten Ordnung erfassen, die letztendliche Internalität des Bezugs notwendigerweise als grundlegend annehmen. Eine solche Auffassung wird auch von einem organismischen Gesichtspunkt aus vorgebracht, wobei jedoch bei diesem, wie wir zuvor gesehen haben, die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden kann, daß Organismen eine mechanistische Grundlage in ihren angenommenen Bauteilchen besitzen.

Im Hinblick auf diese Frage der Ganzheit und der Internalität des Bezugs ist es wichtig, sich zu merken, daß »Ganzes« und »Teile« einander wechselseitig bedingende Kategorien sind und daß die eine die andere impliziert. Denn sicherlich ist es klar, daß etwas nur dann ein Teil sein kann, wenn es, wenigstens potentiell, ein größeres Ganzes gibt, von dem es ein Teil ist. Dies gilt offensichtlich sowohl für mechanische Teile (die durch ein äußeres Tun geformt werden) als auch für organische Teile (die im Zusammenhang der Tätigkeit des Ganzen geformt werden).

Um zu verstehen, wie mit der Wechselbeziehung zwischen dem Ganzen und den Teilen in der impliziten Ordnung umgegangen wird, wollen wir zur Vorstellung der Einen Bewegung (Holomovement) zurückkehren. Innerhalb der Einen Bewegung schält sich jeder Teil, wie wir gesehen haben, als relativ unabhängig, autonom und stabil heraus, und er tut dies vermöge der besonderen Art und Weise, in der er aktiv das Ganze (und demnach alle anderen Teile) in sich einfaltet. Wir gehen somit davon aus, daß seine fundamentalen Eigenschaften und Bewegungen, innerlich wie äußerlich, die für das, was er ist, wesentlich sind, ihre grundlegende Bestimmung in einem solchen inneren Bezug und nicht im Zustand der Isolation und durch äußerliche Wechselwirkung empfangen. Dies bedeutet natürlich, daß alle Teile durch derartige Beziehungen mit dem Ganzen innerlich (internal) verbunden sind.

Solche Internalität der Verbindung wird am unmittelbarsten im Bewußtsein wahrgenommen. Der Bewußtseinsinhalt jedes Menschen ist offensichtlich im Grunde eine Einfaltung der Gesamtheit des Daseins, körperlich und geistig, innerlich (internal) und äußerlich (external). Diese Einfaltung ist in dem Sinne aktiv, daß sie in grundlegender Weise in die Handlungen eingeht, die wesentlich dafür sind, was ein Mensch ist. Jeder Mensch ist somit innerlich mit der Gesamtheit, einschließlich der Natur und der ganzen Menschheit, verbunden (er ist somit auch innerlich mit anderen Menschen verbunden). Weiterhin behaupten wir hier, daß letztlich die Verbindung der Teile mit dem Ganzen in der Materie im allgemeinen in gleicher Weise zu denken ist und daß dies in der Quantentheorie angelegt ist. (Was wir zusätzlich vorbringen, ist eine ähnliche Verbindung von Geist und Materie.) Wir betonen daher noch einmal, daß die implizite Ordnung nicht die Bedeutung der Teile in Abrede stellt, sondern diese vielmehr auf eigene Weise als relativ stabile, unabhängige und autonome untergeordnete Ganze (sub-wholes) behandelt. Die Ganzheit wird so an die erste Stelle gesetzt, während die Teile an zweiter folgen, und zwar in dem Sinne, daß das, was sie sind und was sie tun, nur im Licht des Ganzen verstanden werden kann.

Ganzheit und Fragmentierung

Eine wichtige Konsequenz eines solchen ganzheitlichen Ansatzes besteht darin, daß er dazu beitragen kann, die weitreichende und allgegenwärtige Fragmentierung zu beenden, die von der mechanistischen Weltanschauung ausgeht. Man kann ein zusätzliches Verständnis vom Wesen solcher Fragmentierung erlangen, wenn man nach dem Bedeutungsunterschied der Worte »Teil« und »Fragment« fragt. Wie wir gesehen haben, steht ein Teil (sei er nun mechanisch oder organisch) in einem inneren Wesenszusammenhang mit einem Ganzen. Dies gilt aber nicht für ein Fragment. Dieses Wort kommt von lateinisch »frangere« – »brechen«, d. h., ein Fragment ist ein Bruchstück, ein Splitter. Schlägt man mit einem Hammer auf eine Uhr, so erhält man keine Teile, sondern Bruchstücke, die in ihrer Einzelheit keinen sinnvollen Bezug zum Bau einer ganzen Uhr aufweisen. In gleicher Weise erhält der Schlächter, der einen Tierkadaver zerlegt, keine Teile des Tiers, sondern ebenfalls Fragmente ohne sinnvollen Bezug zum Bau eines ganzen Tieres.

Natürlich gibt es Bereiche, in denen die Erzeugung von Bruchstücken wichtig und angebracht ist (z. B. das Zermalmen von Steinen zur Herstellung von Beton). Was wir jedoch hier erörtern, ist jenes unsachliche und unangebrachte Zersplittern, das sich ganz allgemein einstellt, wenn wir die »Teile«, die in unserem Denken auftauchen, als primäre und unabhängig existierende Bausteine der ganzen Wirklichkeit (einschließlich uns selbst) ansehen. Eine Weltanschauung wie der Mechanismus, der das Ganze des Daseins als aus solchen »Elementar«teilchen zusammengesetzt betrachtet, ist für diese fragmentarische Denkweise eine starke Stütze, und diese äußert sich ihrerseits in weiteren Gedanken, die eine solche Weltanschauung untermauern und entwickeln. Als eine Folge dieser allgemeinen Haltung versäumt es der Mensch schließlich, den Unterscheidungen zwischen den Dingen ihre eigentliche Bedeutung zukommen zu lassen (nämlich als nützliche und praktische Denkverfahren, die auf eine relative Unabhängigkeit oder Autonomie dieser Dinge hinweisen), und statt dessen fängt er an, sich selbst und seine Welt so zu sehen und zu erfahren, als ob alles bloß noch aus abgetrennten und unabhängig voneinander existierenden Einzelteilen bestünde. Läßt sich der Mensch von dieser Anschauungsweise leiten, so trachtet er danach, sich selbst und die Welt in seinem Handeln aufzusplittern, so daß alles seinem Denken zu entsprechen scheint. Er erlangt so den scheinbaren Beweis für die Richtigkeit seines fragmentarischen Selbst-Weltbildes und bemerkt dabei nicht, daß er es selbst ist, der, getreu seinem Denkschema handelnd, jene Zersplitterung bewirkt hat, die nunmehr eine autonome Existenz unabhängig von seinem Wollen und Wünschen zu haben scheint.

Die Fragmentierung ist folglich eine Geisteshaltung, die ganz allgemein die Bereitschaft mit sich bringt, die Dinge in irrelevanter und unangebrachter Weise zu zersplittern. Sie ist gleichermaßen eine Haltung, in der Elemente, die nicht wirklich in enger Beziehung zueinander stehen, fälschlich verbunden und vereinigt werden, als ob sie Teile von Ganzen wären.

Diese zwei Vorgehensweisen sind in der Tat zwei Seiten eines einzigen Prozesses, worin der Versuch, die Dinge in einer irrigen Weise zusammenzubringen, uns im gleichen Atemzug dazu führt, die Ganzheiten, denen sie tatsächlich angehören, aufzusplittern zu versuchen. Zum Beispiel sind alle Teile der Menschheit wesentlich voneinander abhängig und miteinander verbunden. Jedoch wird im allgemeinen verschiedenen begrenzten Gruppen, wie sie etwa auf der Familie, der Nation, der Rasse, der Religion, der Ideologie usw. basieren, eine absolute und anmaßende Bedeutung verliehen. Dies besagt, daß solche Gruppen in der Tat als unteilbare Ganze angesehen werden, so daß man es für außerordentlich wichtig hält, die Unterscheidungen zwischen ihnen aufrechtzuerhalten.

Auf diese Art und Weise wird die Menschheit buchstäblich in eine brodelnde Masse einander bekämpfender Gruppen fragmentiert (d. h. eben zersplittert). Aber da die verschiedenen Individuen und Untergruppen unterschiedliche Beziehungen zu denen außerhalb der Gruppe haben, mit der sie sich identifizieren, so entsteht eine weitere Tendenz zur Zersplitterung der Gruppen selbst, deren Einheit nun wieder als von höchster Wichtigkeit angesehen wird. Als eine Folge davon kommt es zur weltweiten Zersplitterung, die die Menschen von der Zusammenarbeit für das gemeinsame Wohl und wirklich sogar fürs Überleben abhält.

Diese Zersplitterung, die durch und durch zerstörerisch ist, kann heute als das Hauptmerkmal unserer gesellschaftlichen und psychologischen Wirklichkeit bezeichnet werden. Solange der Mensch von sich selbst in einer derart fragmentarischen Weise denkt, kann er sich nicht im Ernst als mit der ganzen Menschheit, und folglich mit anderen Menschen, innerlich verbunden ansehen. In gleicher Weise wird er versuchen, sich selbst von der Natur abzutrennen, seinen Geist von seinem Körper und immer so fort, ohne Grenze. Dies ist weder seiner körperlichen noch seiner geistigen Gesundheit zuträglich.

Fassen wir zusammen. Das fragmentarische Denken bereitet einer Wirklichkeit den Grund, die sich ständig in ungeordnete, disharmonische und zerstörerische Teilaktivitäten aufsplittert. Es scheint daher sinnvoll, ernsthaft die These zu prüfen, daß eine Denkweise, die vom umfassendsten möglichen Ganzen ausgeht und sich in einer dem wirklichen Wesen der Dinge angemessenen Weise zu den Teilchen (untergeordneten Ganzheiten) hinab bewegt, eher eine andere Wirklichkeit zutage fördern würde, und zwar eine geordnete, harmonische und schöpferische. Damit dies aber auch tatsächlich geschieht, genügt es nicht, daß wir diesen Gedanken rein intellektuell ausspinnen. Er muß auch tief in unser Wollen und Handeln und in der Tat in unser ganzes Sein eingehen Dies soll heißen, daß wir ihn auch meinen müssen, mit allem, was wir denken, fühlen und tun. Um dies herbeizuführen, bedarf es eines Schrittes, der weit über das hinausgeht, was wir hier erörtert haben.

übersetzt von Hans Ulrich Moehring

[aus: Andere Wirklichkeiten, hg. v. Reiner Kakuska, München 1986]